保密宣传月 | 这些保密基本知识学起来

2020年5月是我国第32个保密宣传月,为了进一步加强保密法律法规宣传教育,切实提高和增强各级领导干部、公务人员和涉密人员及广大公民的保密意识和保密法制观念,今天,一起来学习保密工作常识!

为了让大家进一步了解涉密人员和涉密岗位的基本概念和确定依据,今天就带大家一同梳理一下国家秘密的相关基本知识。

一、涉密人员

涉密人员的概念

按照《保密法》第三十五条规定,涉密人员是指在涉密岗位工作的人员。依据涉密岗位的分级,分为核心涉密人员、重要涉密人员和一般涉密人员。根据我国保密法律有关规定,涉密人员具备以下基本特征:一是在涉密岗位工作。这是划分涉密人员的唯一标准。涉密人员和涉密岗位应该一一对应,实在无法对应的,如一人在多个岗位工作,只要工作的岗位中有涉密岗位,就应当确定为涉密人员。二是具备一定的条件和能力。这是对涉密人员承担涉密工作的资格要求,既包括应当具备的基本条件,如国籍、政治立场、个人品行、现实表现、主要社会关系等,还包括应当具备涉密岗位要求的业务素质和能力。三是通过任(聘)用审查。即涉密人员按照一定程序审查后,经批准才能在涉密岗位工作。这是涉密人员的程序性要求。对新录用或调动到涉密岗位工作的人员,机关单位要先审后用,严格把关,对已在涉密岗位工作的涉密人员,要定期进行复审。四是禁止性条件。即不得在涉密岗位工作的情形。如不得受过刑事处罚,不得有吸毒、赌博、酗酒等不良嗜好,不得有可能影响国家安全利益倾向等不适合在涉密岗位工作的其他情形。

接触、知悉少量国家秘密人员

涉密人员是严格的法律概念,与接触、知悉少量国家秘密人员有着明显的区别。一是在内涵上,涉密人员与涉密岗位直接相关,即“以岗定人”:接触、知悉少量国家秘密人员,则属于“以事定人”。二是在外延上,涉密人员的范围小于接触、知悉少量国家秘密人员的范围。三是在管理上,涉密人员在审查资格、审查标准、审查周期、教育措施、脱密期限等方面需要更系统严格的管理,而接触、知悉少量国家秘密的人员则主要通过签订承诺书、强化泄密责任追究等一般性的保密管理措施进行管理。

二、涉密岗位

涉密岗位的概念

涉密岗位是指机关单位按照法定程序确定,在日常工作中产生、经管或者经常接触、知悉国家秘密事项的岗位。根据涉密程度(即涉及国家秘密事项的范围、等级、数量等)不同,涉密岗位分为核心、重要、一般三类。

涉密岗位确定

涉密岗位是机关单位按照法定程序确定的。不同机关单位工作性质、工作职责不同,涉密岗位必然也有差异。机关单位应当根据涉密岗位的特点,结合本机关本单位的保密事项范围和工作实际,按程序确定涉密岗位,并且应按照最小化的原则进行。

三、国家秘密载体

国家秘密载体形式多样。主要有以下几类:

纸介质载体,是以文字、图形、符号等书面形式记录国家秘密的纸介质载体。如国家秘密文件、文稿、文书、档案、电报、信函、图纸及其他图文资料等。磁介质载体,以磁性物质记录国家秘密的载体。如记录着国家秘密信息的计算机的磁盘(含软盘、硬盘、U盘)、磁带、录音带、录像带等。光介质载体,以光信号记录、传输国家秘密信息的载体。如光盘等。

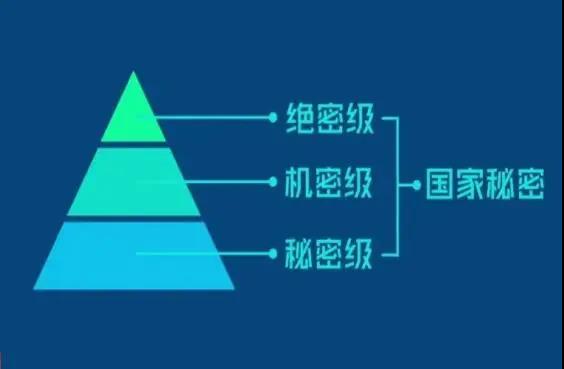

四、国家秘密等级划分

《保密法》第九条规定, 我国国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三个等级。区分三个等级的原则标准是:绝密是最重要的国家秘密, 泄露会使国家的安全和利益遭受特别严重的损害; 机密是重要的国家秘密, 泄露会使国家的安全和利益遭受严重的损害; 秘密是一般的国家秘密, 泄露会使国家的安全和利益遭受损害。

保密无小事,保密在心中。

强化保密意识,筑牢保密防线。

履行保密责任 共筑保密长城

来源:中国保密在线