【六一特辑】富县检察:与法“童”行 一起了解《未成年人保护法》

青少年是国家的未来、民族的希望,守护孩子们的健康成长,是检察机关义不容辞的责任。值此六一儿童节之际,富县检察与您共同学习《未成年人保护法》,为孩子们的健康成长保驾护航。

父母不得使用“棍棒教育”

《未成年人保护法》第十七条:

未成年人的父母或者其他监护人不得实施下列行为:

(一)虐待、遗弃、非法送养未成年人或者对未成年人实施家庭暴力;

……

有的家长总是相信 “棍棒教育”,认为“自己的孩子,想打就打,别人管不着”。父母作为法定监护人应当照顾好孩子的生活,正确教育。如果对孩子有打骂、关紧闭、限制人身自由、强迫过度劳动这些损害身心健康的行为,就不是在正确履行监护职责,而是虐待。虐待是违法行为。

父母不得让孩子辍学

《未成年人保护法》第十六条:

末成年人的父母或者其他监护人应当履行下列监护职责:

……

(五)尊重未成年人受教育的权利,保障适龄末成年人依法接受并完成义务教育;

第十七条:

未成年人的父母或者其他监护人不得实施下列行为:

……

(五) 放任或者迫使应当接受义务教育的未成年人失学、辍学;

父母不让上学或者强迫辍学都侵犯了未成年人接受教育的权利。不管是九年的小学初中教育,还是高中和大学教育,包括父母在内的监护人都不能侵犯未成年人上学读书的权利。

学校发生欺凌事件不可以隐瞒处理

《未成年人保护法》第三十九条:

学校应当建立学生欺凌防控工作制度,对教职员工、学生等开展防治学生欺凌的教育和培训。

学校对学生欺凌行为应当立即制止,通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理;对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导;对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。

对实施欺凌的未成年学生,学校应当根据欺凌行为的性质和程度,依法加强管教。对严重的欺凌行为,学校不得隐瞒,应当及时向公安机关、教育行政部门报告,并配合相关部门依法处理。

校园欺凌和暴力,是不少学生的噩梦,会对被欺凌的学生身心造成伤害,而实施欺凌的学生如果没有有效的教育和管控,也容易走上违法犯罪的道路。校园欺凌和暴力事件的发生,也破坏了正常的学校秩序。学校和家长都要做好校园欺凌和暴力的防控工作。

学校坚决反对各种程度和形式的欺凌和暴力行为,严肃校规校纪,规范学生言行。对严重的欺凌行为,学校不得隐瞒,应当及时向公安机关、教育行政部门报告,并配合相关部门依法处理。

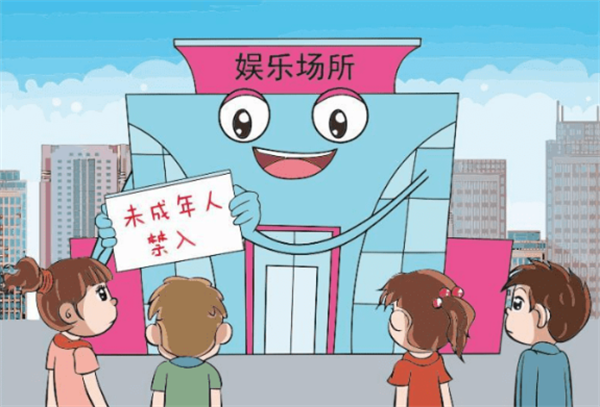

娱乐场所不得放行未成年人

《未成年人保护法》第五十八条:

学校、幼儿园周边不得设置营业性娱乐场所、酒吧、

互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动的场所。营业性歌舞 娱乐场所、酒吧、互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动场所的经营者,不得允许未成年人进入;游艺娱乐场所设置的电子游戏设备,除国家法定节假日外,不得向未成年人提供。经营者应当在显著位置设置未成年人禁入、限入标志;对难以判明是否是未成年人的,应当要求其出示身份证件。

未成年人是禁止进入歌舞娱乐场所的,他们还处在认知世界的状态,人生观还未树立,涉足歌舞娱乐场所,会影响正确人生观和价值观的形成,失去自我控制能力,容易滋生事端,诱发各种违法犯罪,严重影响身心健康成长。

网络直播服务提供者不得为未成年人提供网络直播发布者账号注册服务

《未成年人保护法》第七十六条:

网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务:为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时,应当对其身份信息进行认证,并征得其父母或者其他监护人同意。

根据《未成年人保护法》的规定,某音、某手等网络直播服务提供者不能为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务:为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时,应当对其身份信息进行认证,并征得其父母或者其他监护人同意。

未成年人受侵害没钱请律师怎么办

《未成年人保护法》第一百零四条:

对需要法律援助或者司法救助的未成年人,法律援助机构或者公安机关、人民检察院、人民法院和司法行政部通应当给

予帮助,依法为其提供法律援助或者司法救助。

法律援助机构应当指派熟悉未成年人身心特点的律师为未成年人提供法律援助服务。

法律援助机构和律师协会应当对办理未成年人法律援助案件的律师进行指导和培训。

犯罪嫌疑人、被告人是未成年人、盲、聋、哑人或者可能判处无期徒刑、死刑的,人民法院、人民检察院、公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

办理未成年人遭受性侵害或暴力伤害案件中,应当给予其哪些保护?

《未成年人保护法》第一百一十一条:

公安机关、人民检察院、人民法院应当与其他有 关政府部门、人民团体、社会组织互相配合,对遭受性侵害或者暴力伤害的未成年被害人及其家庭实施必要的心理干预、经济救助、法律援助、转学安置等保护措施。

第一百一十二条

公安机关、人民检察院、人民法院办理未成年人 遭受性侵害或者暴力伤害案件,在询问未成年被害人、证人时,应当采取同步录音录像等措施,尽量一次完成;未成年被害人、证人是女性的,应当由女性工作人员进行。

老师不得辱骂和体罚学生

《未成年人保护法》第二十七条:

今日头条

今日头条 官方微博

官方微博 官方微信

官方微信