【文化“寻保传”】⑥检察蓝对话非遗彩:千年秦腔脸谱的法治守护密码

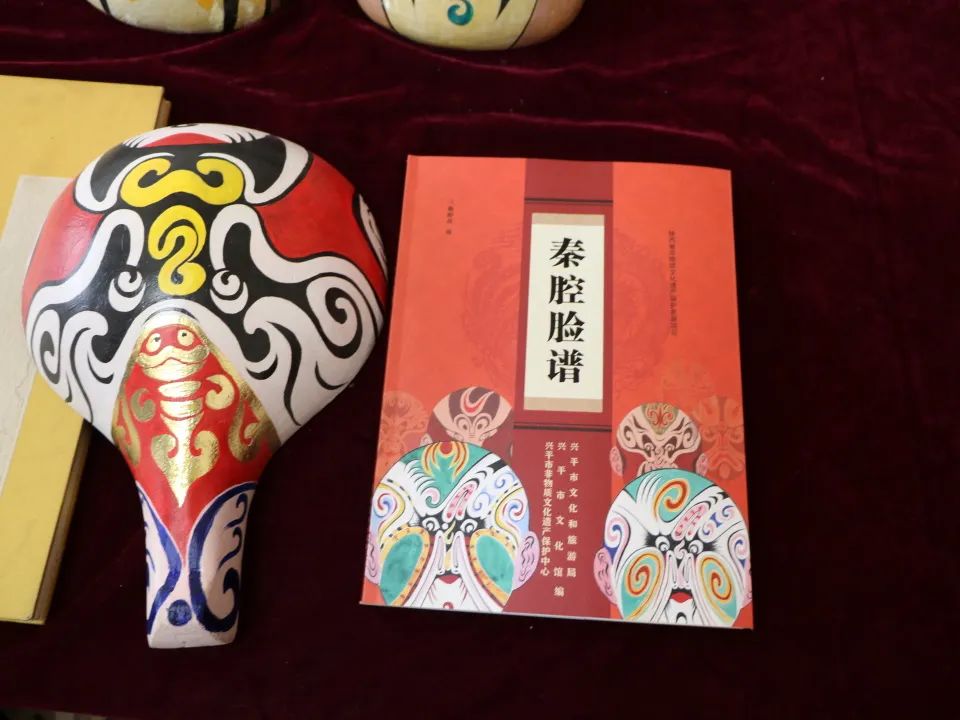

当鸵鸟蛋壳邂逅秦腔魂魄,当法治力量碰撞非遗传承,一场跨越千年的文明对话在兴平市悄然展开。跟随检察干警走进省级非遗"秦腔脸谱绘画技艺"传承现场,解码方寸之间的文化基因,见证传统艺术与现代法治的共生共荣。

解码三形七彩

在鲁军工作室的显微灯下,一枚鸵鸟蛋壳正经历艺术涅槃。"鼠须笔每毫米要完成三次提按转折",省级非遗传承人鲁军手持特制工具解释,"三形七彩不仅是美学法则,更是秦腔文化的基因图谱"。他笔下的钟馗剑眉以"双钩填金"技法呈现,眉峰转折暗合秦腔唱腔的十三道辙韵,这种将戏曲韵律转化为视觉符号的技艺,需二十年功力方能驾驭。

科技赋能传承

面对数字化浪潮的冲击,非遗保护进入"微米级"时代。兴平市检察院公益诉讼检察官展示"我们对18件珍品脸谱进行扫描,建立纹样特征数据库。"通过比对历代纹样演变,检察机关已协助认定"火焰眉"图案的著作权确认,正是依托纹样间距0.2毫米的独特编码。

法治基因植入

在鲁氏父子的《百谱图》修复现场,文物专家与检察官正联手破解"纹样密码"。"典韦眼角火焰纹由七层渐变构成,这既是美学设计,更是宋代军傩文化的视觉遗存。"鲁军揭开祖传粉本的夹层,内藏明代脸谱设色歌诀的影印件。检察机关与文旅部门据此引导拟制定《非遗纹样保护指引》,将"红忠粉奸"的色彩体系纳入著作权法保护范畴。

跨界守护创新

非遗工坊里,青年设计师正将"包公月牙纹"转化为动态数字藏品。"我们开发的脸谱AR程序,能通过智能设备还原不同光线下的矿物颜料变化。"鲁军拿起手机演示,扫描蛋壳脸谱瞬间,关羽的朱砂红在屏幕上流转生辉。检察机关为此创设"非遗数字确权快审通道",确保每个像素都烙上文化DNA的防伪印记。

从鸵鸟蛋壳到数字云端,从鼠须笔尖到公益诉讼,秦腔脸谱的千年文脉在法治护航下焕发新生。当检察蓝为非遗彩注入制度底色,这些跳动着文化基因密码的艺术瑰宝,正在续写着"传统不死,创新不止"的当代传奇。正如鲁军在修复父亲遗作时所言:"每道金线都是穿越时空的文明导线,而我们,要做接通古今的导体。"

供稿人|肖米

图片|陈伦

编辑|王议梅

审核|朱辉

今日头条

今日头条 微博

微博 微信

微信