【国际档案宣传月】案卷的故事

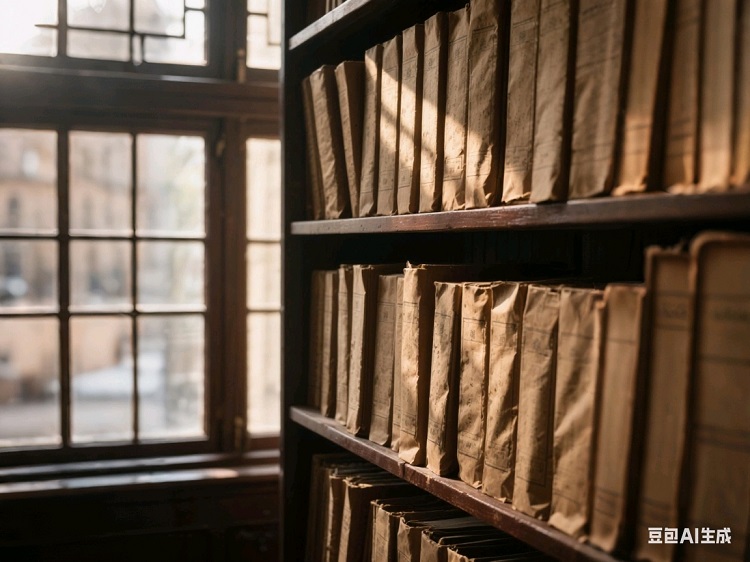

我是1957年26号公诉案卷。深棕的牛皮纸外套早已斑驳陈旧、写满了岁月的沧桑,封面上“反革命”三个遒劲大字,将我定格在共和国初建的峥嵘岁月。

我把我的故事讲给你听。

我的诞生

1955年,新生的人民共和国政权在挑战与希望中前行。国际封锁孤立,国内残余势力蠢蠢欲动。一次危害人民政权的图谋被挫败,我在司法人员的手中诞生。详实的笔录、扎实的证据、严谨的文书,每一笔都显露出那个年代特有的坚定与忠诚,与70年后的今天检察人对国家安全、社会安定、人民安宁的忠诚守护遥相呼应。我是那个风云激荡年代最直接的回响,无声地警戒着任何破坏的企图。

我的乔迁

在检察机关严密幽深的库房里,我无声的履行自己的使命:指证犯罪、承载公正、记录忠诚。走过古稀之年的身躯,洒满了岁月的尘埃。

时代奔涌向前,我的“家”现在已焕然一新。恒温恒湿的智能架是我的新床榻,清新的空气环绕,精密的监测系统滴滴作响,时刻守护着我的“健康”。光线柔和,既能清晰辨识标签,又绝不会灼伤我身上承载历史重量的墨迹。这翻天覆地的变化,不仅仅是物理环境的升级,更是新时代对历史价值的珍视,对法治传承的深深敬畏!

我的新生

在我漫长的“生涯”中,最深刻的蜕变莫过于数字化转型。过去,找到我或我的伙伴,是一场考验耐心和运气的“捉迷藏”。模糊的字迹、微小的笔误、存放位置的偏差,都可能让寻找耗费数小时。频繁的翻阅,也加速了我的衰老。

2020年,院里引进了先进的扫描设备。我那承载着独特司法记忆的每一寸细节——包括岁月的痕迹,都被毫厘不差地转化为精密的数字信息。我的“数字孪生兄弟”——高清电子卷宗,就此诞生!

这带来的变化是革命性的:

告别“捉迷藏”: 档案员只需轻敲键盘,输入卷宗号或姓名,我的电子目录瞬间弹出,精确位置一目了然。

披上“保护甲”: 像我这样的“老古董”,最怕频繁翻阅。数字化后,查阅、评查、研究都通过我的电子兄弟进行,有效保护了我脆弱的“原始身体”。

对抗“时代遗忘”: 数字化确保所有原始痕迹被完整、清晰地固化、不可篡改。程序公平正义的痕迹被永恒记录,历史的每一笔司法痕迹都清晰可辨。

打破“空间枷锁”: 我的“电子身份证”让我挣脱了物理目录和库房的束缚。无论检察官办案参考、外单位阅卷,还是院史研究,都能随时随地、高效便捷地调阅,我们的价值在新时代焕发出前所未有的活力!

我的未来

习近平总书记指出:“档案工作存史资政育人,是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业。”我们这些尘封的纸页,不仅仅是过去的记录,更是国家治理的基石、司法进步的见证、社会记忆的宝库,是必须倾力守护的“活历史”。

当未来的检察官再次“唤醒”我(无论是泛黄的纸页还是屏幕上的字节),遥望岁月深处的记忆,我相信他们不仅能触摸到历史的痕迹,更能深刻感受到法律人守护公平正义的永恒使命。

我是历史的见证者,也是未来的传承者。

守护档案,就是守护历史,守护法治的根基,守护我们共同的记忆与未来。

头条二维码

头条二维码 微博二维码

微博二维码 微信公众号

微信公众号