秦岭生态检察卫士丨牢记嘱托担使命 检察利剑护秦岭

秦岭,这座横亘在中国中部的巨大山脉,不仅是地理的分界线,更是中华文明的摇篮。它孕育了无数生命,见证了历史的变迁,被誉为“中华民族的祖脉”。五年前,习近平总书记来到秦岭牛背梁国家级自然保护区考察,谆谆嘱托“秦岭和合南北、泽被天下,是我国的中央水塔,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。保护好秦岭生态环境,对确保中华民族长盛不衰、实现‘两个一百年’奋斗目标、实现可持续发展具有十分重大而深远的意义”。五年来,陕西省秦岭南麓地区人民检察院(以下简称“秦岭南麓检察院”)始终牢记总书记的殷切嘱托,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉,全力守护秦岭的绿水青山。

强化政治担当 筑牢生态检察防线

秦岭南麓检察院深入学习贯彻习近平生态文明思想,深刻领会总书记对秦岭生态环境保护的重要指示批示精神,将秦岭生态保护作为重大政治任务来抓。积极与安康市秦岭生态环境保护办公室、安康市林业局、安康市林长制办公室、安康市公安局、安康铁路运输法院探索工作协作机制,先后制定了《关于建立“林长+警长+检察长+法院院长”工作协作机制的意见》和《加强秦岭生态环境保护工作协作办法》。充分发挥秦岭生态环境保护办公室、林长、警长、检察长、法院院长在各自领域、各个环节服务生态文明建设的职能作用,形成了司法与行政执法协作联动的秦岭资源保护发展新格局,成为秦岭资源保护发展的制度保障和长效工作机制。

锐意创新

用检察担当守护秦岭生态屏障

在守护秦岭这一中华民族生态屏障的征程中,秦岭南麓检察院心怀“国之大者”,以“有进步、有站位、有品牌”为引领,勇担生态检察卫士使命,锐意创新突破。面对生态司法保护难题,首创“认罪认罚+碳汇”办案模式,依法能动履职,实现了生态治理和生态修复的双赢;陕西省首份涉森林资源刑事案件“缓刑禁止令”量刑建议被采用,为秦岭森林资源构筑司法防线;联合法院、行政机关等多方力量,建成全省首个“安康生态司法林业碳汇教育实践基地”,以“碳汇林”修复生态,提升安康生态司法碳汇影响力,撬动秦岭全域生态司法碳汇工作,为守护秦岭绿水青山、推进美丽中国建设提供了极具价值的检察实践样本。

刑民双责 筑牢生态安全网

秦岭南麓检察院以保护秦岭绿水青山为己任,在刑事检察领域持续发力。五年来,共办理涉秦岭环境资源刑事案件240余起,涉秦岭刑事附带民事公益诉讼案件55起,有效遏制了对秦岭生态的破坏行为。办理“画眉鸟”系列专案过程中,针对涉案地域广、电子证据遭刻意销毁等侦查难点,秦岭南麓检察机关依托侦查监督与协作配合办公室,积极引导公安机关调整侦查方向,加强对外围证据收集,坚持上下游犯罪全链条打击。审查起诉阶段,在严惩危害珍贵、濒危野生动物犯罪的同时,同步启动公益诉讼程序,科学量化生态损失,成功追偿野生动物资源损失费及生态环境修复费。秦岭南麓检察院的诉求得到法院的全面支持,不仅让破坏者承担“刑民双责”,更有力震慑了潜在的犯罪行为,也为秦岭生物多样性保护树立司法标杆。

积极践行恢复性司法理念

助力秦岭生态修复

秦岭南麓检察院始终践行恢复性司法理念,积极修复生态环境,积极加强与法院、地方检察机关、行政机关的联动,通过办案不断加大对秦岭、汉江流域生态环境资源的保护力度,在办案中践行恢复性司法理念,按照“谁破坏、谁修复”的原则,采取原地修复、补植复绿、生态放流、替代性修复、劳务代偿等方式,积极修复生态环境。五年来,共增殖放流鱼苗共计171010尾,补植复绿26326株,追缴生态修复金302412.6元,追缴林业碳汇价值损失17747.2元,依法追缴赔偿国家野生动物资源损失、生态价值损失等8976000元。

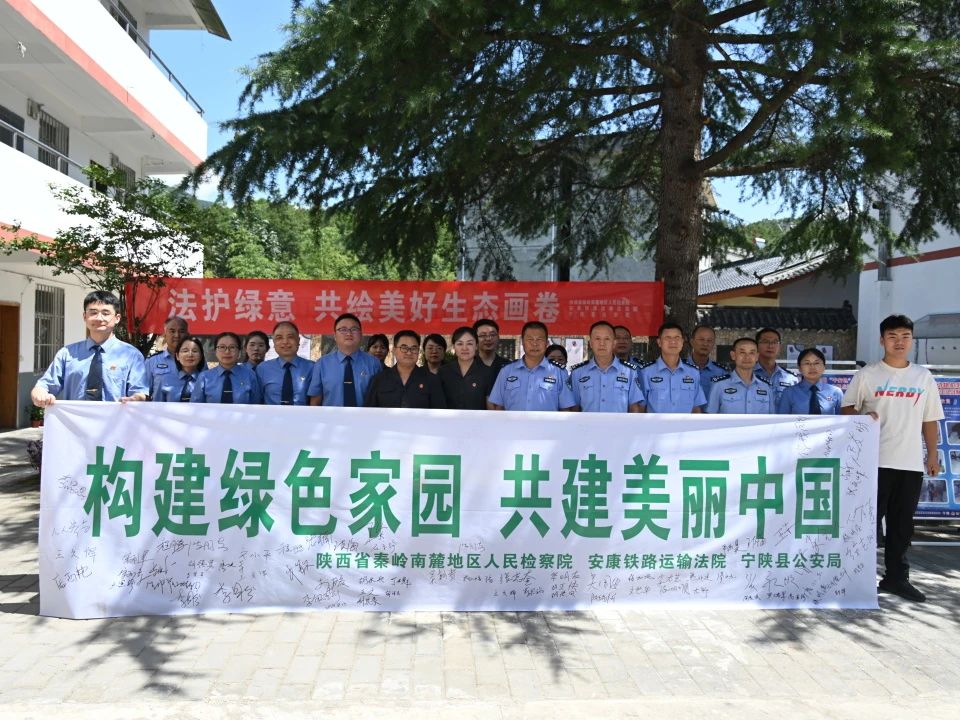

加强宣传引导 营造全民保护氛围

保护秦岭,人人有责。秦岭南麓检察院通过多种渠道,广泛宣传秦岭生态保护的重要意义和法律法规,提高群众的生态保护意识。刑事案件通过选在案发地、学校内开庭,以群众身边事教育身边人,达到警示教育、预防犯罪的目的;组织开展“法护绿意 ?共绘美好生态画卷”等主题宣传活动,深入社区、学校、乡村,发放宣传资料,讲解典型案例,引导群众自觉抵制破坏秦岭生态环境的行为;同时,利用新媒体平台,及时发布秦岭生态保护工作动态和典型案例,营造全社会共同参与秦岭保护的良好氛围。五年来,在习近平总书记重要指示精神的指引下,秦岭南麓检察院与各方携手,共同守护秦岭的绿水青山。未来,我们将继续牢记总书记的嘱托,以更加坚定的决心、更加有力的措施,当好秦岭生态卫士,守护好中华民族的祖脉和精神家园,让秦岭的青山常在、绿水长流,为实现中华民族永续发展贡献检察力量。

秦岭南麓检察头条号

秦岭南麓检察头条号 秦岭南麓检察微博

秦岭南麓检察微博 秦岭南麓检察微信公众号

秦岭南麓检察微信公众号