今年是第二次自驾游甘南、川北了,少了些期盼多了份闲意。伴随着并不急迫的心情,开始了这个最闷热夏天的清凉之旅。

对于甘南、川北草原之美,以前也有领略,所以再次见面并无震撼。其实内心还有一个愿望,就是看看当年红军走过红原的那片草地,自己去想象一下那数万年轻的战士,前赴后继走过这草地的场面。

今年是长征胜利80周年,各媒体铺天盖地的宣传,那熟悉的长征组歌又在耳边回响,在《宝鸡日报》的一角,每天连载着王树增先生的《长征》章节,就是这每天不足二千字的文字,成了我每天对宝鸡报最热切的等待。王树增对红军长征真实的描写,使我对长征又有了新的认识,每一段不曾披露的往事和细节都深深的撞击着我的心灵。我要去红原,那里曾经留下红军的足迹,我要去追寻。

夏河拉卜楞寺、桑科

其实红原大草原离我们并不远,宝鸡到红原县从地图上看直线距离甚至不到一千公里。红原县隶属四川阿坝藏羌族自治州,地理位置在川西北,紧挨着甘南藏族自治州。如果不赶时间,从宝鸡早晨出发,下午17点之前到夏河县住宿,第二天即可到红原县。但是一定要在夏河住一晚,因为夏河有看点,住夏河最大的看点当属拉卜楞寺了,规模很大,历史悠久,僧众无数,置身其中,宛若你去过的藏区其它寺院,如:塔尔寺、大昭寺或布达拉宫,再看拉卜楞寺就似曾相识的感觉了。在夏河我则更喜欢在城边的山坡上去看县城的日出,当清晨第一缕阳光斜照在这座高原小城时,朝霞与寺院的金顶交相辉映,夹杂在寺院周边民宅中袅袅升起的炊烟及山谷间的晨雾,远远望去,好一幅安静的中国山水画卷,没有喧嚣,只有安静。摄影发烧友们,早早占据有利地形,每个人用不同的视角记录着不可复制的瞬间,也如同旅行一样,走的同样的路,但看见的或许是不一样的景色。

上午让同行几位驴友们自己进寺院逛,我一人在街道随意的看看,现在是旅游旺季,各地游客街上到处都是,但最显眼的仍是那些年轻力壮的红衣喇嘛们,坦露着一侧的臂膀,手持念珠和手机,三五成群,表情丰富的在街上聊着什么,这与我想象中闭门修行人的形象是有差距的,相比而言我更喜欢那些辛勤而做的普通牧民们,他们用自己的劳动为社会创造着价值。

离开拉卜楞寺镇已近中午,美丽的桑科草原扑面而来。虽不是第一次相见,但看到了心情感受仍然是愉悦和舒畅的。我想不光是我,每个从繁忙的工作解脱出来后,远离自己那个熟悉而不可回避的圈子,来到他乡异地,一切烦恼都丢在了后面。

从桑科到诺尔盖再到唐克,一路在车载音乐中让人兴奋的行驶着。草地、牦牛、羊群、蓝天白云,始终没有离开我们的视野,天空大地象一幅色彩明亮的画卷,人和车融进画面,成为画面一部分,有一种永远走不出去的感觉。从早晨到傍晚,永远是一望无际草地、山峦。八月甘南,这里是绿色海洋。

唐克

一个因黄河而让人停下脚步的小镇。黄河流经中国五千多公里,经青海、四川、陕西、河南等九省区,数百个城镇,为何唐克镇如此有名,因为黄河在这里转了一个弯,而且是第一个弯,民间常有“黄河九曲十八弯”之说,而唐克正是这十八弯的第一。既然是第一,人们自然是要一睹风采了。但我相信这绝不是黄河的第一弯道,我也相信由于在唐克这个弯道,宏大壮美辽阔称之为第一弯也不为过。

为了让游客更好的看第一弯全貌,在河边不远山顶建了观景台,可坐电梯直达山顶,远眺黄河,从天边蜿蜒而来,水色碧蓝,静静的流淌,全然无壶口上看到的黄河的雄壮气势,此地的黄河象一名安静的少女,有着姣好的容颜,温柔的性情,而当她离开高原走进中原大地才变成一位历经风霜,胸怀宽广哺育炎黄儿女的母亲。

黄河是我们的母亲河,她滋养中华文明,我们华夏子孙都应热爱她,保护她。

唐克镇的夜晚是安静的,除了听到几声獒叫声,听不到车声,鸣笛及喧闹声,偶尔能听到晚到的客人来住宿。高原的夜晚似乎从来都是晴朗的,可以尽情的看星星,让人奢侈的享受一下儿时感受。

红原草地

离开唐克已是中午,由于修路限时放行,大量的车拥挤在加油站旁,但车辆放行后,数百辆车瞬间无影无踪,红原的草原太大了,空旷的公路上,我们显得形单影只。从诺尔盖到唐克再到红原,这片广褒的草地除了大之外,就是它的壮美,在这里你能感受到无限大的空间,让你能释放长期被压力压缩的身体,在这里能象核裂变一样无限放大你的思想和情怀。

车缓缓的向前行驶,连片的草地鲜花向身后退去,我目不转睛的看着远方,双眼渐渐模糊,我仿佛看到八十年前,有一支衣衫褴褛的队伍,从这里相互搀扶,艰难的走过,没有干粮,没有洁净的饮水,在忽而烈日忽而暴雨,风雪交加,饥寒交迫天气中,用双脚踏过这片草地。这支队伍就是红军。

来之前,曾简单做了一些功课,今年是红军长征胜利八十周年,各地的媒体还是以不同的形式播放史料,纪念着红军这一伟大的壮举。电视台播映的《长征》连续剧,及导演左力先生在上海青年管理干部学院做的《一个人的长征》演讲,深深触动着我。此刻,我只想寻找当年先烈们走过的足迹,感受一下他们无畏的革命精神,在这如茵的草地上嗅一下他们的气息。

八十年前,也是八月,红军分左右两路,也是从这里走过,这支队伍很年轻,14岁-18岁的红军小战士占60%,一线作战的师团干部平均20岁,军团一级平均25岁。就是这么一群怀揣着单纯的美好理想青年,铸就了今天我们辉煌的伟业。在今天所做的史料统计表明,长征路上,平均每三百米就有一名红军战士牺牲在征途中,仅营以上干部就牺牲了50名,为长征以来牺牲干部之最。听说,在诺尔盖草原原班佑村,有一座红军雕塑,这个雕塑记录了一段悲烈的故事。1935年8月下旬,红一方面军已穿越草地,彭德怀发现有一个营还未到,命手下王平政委带警卫员去找,在班佑河边,他们远远看见几百个红军小战士背靠背在安静的睡觉。他们走过去准备唤醒这些沉睡中的战士,但无一人回应,700多名红军小战士,700多名孩子,在饥寒的草原,在那个体力透支到无可再透支的夜晚,永远的睡着了,再也没有醒来。当清晨第一缕阳光照在他们的脸上,他们的表情应该是安详的,他们再也不用挨饿挨冻了,他们的灵魂在这个夜晚伴随着他们的梦,又回到了故乡。

这段故事,是被后人雕刻在班佑河河边红军烈士纪念碑上面的,我把它写出来,但此刻我已是双眼泪水,不能控制自己的情感,在脑海中始终想象着这么一个悲壮的场面。我的笔已不能将我的想象再描述下去了……。在诺尔盖,我没有看到那座红军雕像,但是,在心中却一直矗立着一座红军的丰碑,伴我一生。

夕阳西下,公路旁草地上,五彩斑斓的野花依然灿烂,我相信那是当年永远长眠于此的战士们的笑脸。因为他们也是在花一样的年龄熔化在这片泥土中。我坚信他们是用另一种形式告诉后人,今天这开满鲜花的家园大道,是他们用生命铺就的!我轻轻匍匐在草地,生怕打扰这些长眠在地下的战士,我在泥土中慢慢嗅着先烈们的气息,让他们的英雄精神溶化在我的身体里。

成片的草地被牧民们用铁丝分割围起来,供游客悠闲的骑马观光。孩子们的欢笑声不时传入旷野,今天的孩子们在奢侈的享受这美好的阳光。

但他们可曾知道在红军长征途中,有一个叫董振堂的红军团长,正带领战士和敌人激战,此时他的夫人要生孩子,为了这个孩子,在一公里外,硬是和敌人硬拼了几个小时,一直等到夫人把孩子生下来。很多战士不明白,为了一个孩子要牺牲那么多人,此时董振堂说了一句足以载入史册的话,“你们瞪什么瞪?我们流血牺牲不就是为了这些孩子吗?!”是的,这句话到了今天再说也是正确的,今天,我们的幸福生活就是他们用生命换来的,先烈们若能看到今天孩子们幸福的笑脸,一定也会含笑九泉了。

随着渐行渐远的草地,我一直在想,今天来这里观光的共和国的公民们,是不是还知道八十年前这段历史,有没有告诉自己的孩子,这片美丽的风景是爷爷、太爷爷那一辈人用生命换来的。对我们来这里而言,只是一次旅程,对他们来说却是一辈子的长征。记得在我们上学时,课本中有关于《长征》的课文,记得最清楚的是毛主席那句话:“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”。 “长征是以我们的胜利,敌人失败的结果而告结束。”这几句话记了一辈子到现在仍没忘记,不知道现在的中小学课本中还有没有这些内容,平常和年轻人交谈中,很少听到他们提起过这方面的内容,为什么?是遗忘还是我们基础的教育就缺失了这一块?很多研究长征及重走长征路的学者,曾感慨“长征一路最大的痛点是我们共和国后代对长征的遗忘”。

阿坝•久治•班玛•色达

从红原出来,一路向南再向北,再向南,走过四个最具藏族风情的县城,没有时间与本地人交流,进入眼帘最夺目的是五彩缤纷的建筑,藏族兄弟把自己的住房搞成了两级分化,形成两个极端,一个是在草原上游牧的藏民,住着及其简陋的毡户,就是一顶大帐篷,逐草而建,快捷方便,简单易拆建,颜色多为黑白,而我们在县城或村镇所见藏居,多为其坚固、色彩艳丽,装饰考究,那怕是一户极为普通的藏居,其修筑的精美细致程度,不亚于一件艺术品。在高原透光度极高的阳光下耀眼夺目,红色、黄色、蓝色都特别纯净,不能想象是什么样的思想和文化,让藏族同胞把这同一种事物,做到两个极致。一个是极致的简单,一个是极致的精美,这种大开大合的两种极端,需要什么样的跳跃思维?

仔细观察,这里的一山一水一草一木,也不正如此吗,这里的极端气象,孕育了这里极端的一切。人类终究顺应自然,在我们外人不可思议中创造了这种把简单做到极致的艺术。世界上各民族对自然美德认同标准,基本是相同的,梵高画笔下的太阳、麦田的色彩与这高原的阳光、青稞有多少差异呢?宫崎骏动画《千与千寻》中唯美画面里那碧蓝的天空、湖水、青青的草地,勾起观众无限的向往,美的令人窒息的画面,难道不是这高原色彩的再现吗?

人类对美的追求从未停止,大自然创造的美丽也从来没有止境。应该感谢上苍赐予我们人类这一块美好的栖息地,让我们用心的把她保护好,让我们的子孙依然能够欣赏她的美。

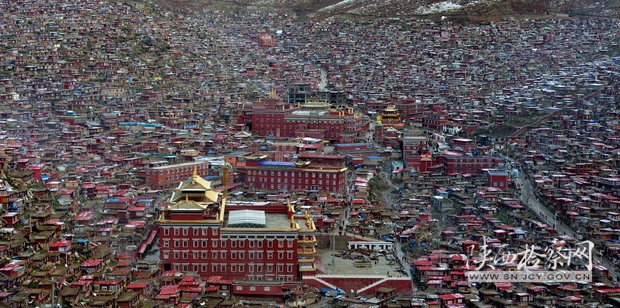

阿坝、久治、班玛、色达,虽有多处相同,但值得一提的是色五明佛学院,这是建筑在一个山凹的半坡上佛学院,用其色彩和统一的建筑格式,给人以强烈的视觉冲击和震撼。多达五万的僧众居住在一起,房屋统一色彩,衣服统一,语言统一等等,密集的居住在一起,形成了一个相对独立的小社会。在这地方人稀的川北高原,实为罕见。色达,只有摄影师用镜头才能表达出它的奇特和鲜艳。我用文字是永远描述不清了。

这一路下来,其实还想去马而康一趟,因为我知道,卓克基在那里。当年毛主席带领红军走过那里,1935年7月,毛泽东、周恩来、朱德等率中央机关进驻马而康卓克基土司官寨,并召开了政治局常委会。在此期间,当地藏族同胞在生活困难,粮食紧缺情况下,节衣缩食,支援红军粮食100万斤及各类物资,保证了数以万记红军的食粮,为红军长征的胜利做出了巨大的贡献。在卓克基土司寨子一周里,毛主席无意中看到了一本《三国演义》小说,并认真的阅读,离开时还带走了此书,对此,我深感不解,主席一生读书恐怕不止万卷,一本《三国演义》恐怕早已是耳熟能详,为何此时如此感兴趣?这个问题可能永远无人解答了。据工作人员介绍,到1953年土司头人到北京开政协会,毛主席亲切接见了这位嘉绒藏族土司,并提及了当年借书之事。由此事我在想,一位日理万机的领袖,在那么危机的时刻,还有闲情逸致去读小说,到底这书给了他什么启示,以致在夺取天下,事隔多年又提及此书,可见这书对主席印象深刻,影响了他什么,我们永远不得而知了。我久久伫立在毛主席曾经住宿的房间,找寻着每个角落,静静的呼吸,用心去感受伟大领袖的精神气息,让伟大的长征精神在我心中再一次留下深深的烙印。

卓克基红军纪念馆不大,但很精致,里面有大量的图片、文物及史料。从纪念馆出来,对当年红军在这一带的活动,就有了一个清晰的脉路,真希望我们的学校,经常能带上孩子来这里看看,让他们永远记住伟大的红军!培养他们的长征精神!激发他们的爱国热情!

今年是长征胜利八十周年,全国举行了隆重的纪念活动,长征精神已成为我们民族伟大的精神财富。时至今日,我们的党和国家仍然是在新的长征路上,我们仍需要不忘初心,继续前进。正如习总书记讲的那样,长征是理想信念的伟大远征,长征是检验真理的伟大远征,长征是唤醒民众的伟大远征,长征是开创新局面的伟大远征!让我们每个党员在新长征路上都坚守着这份长征精神吧!

告别卓克基已是朝阳初升,耀眼的高原阳光把五彩的藏式山寨炫托的美丽无比。藏族是一个爱美的民族,寨子里每户居民的窗台上都养着各种鲜花,石板砌成的墙,青石铺的路,连小院的矮墙上都栽满鲜花。一条清澈见底的溪水,门前缓缓流过,真的是好有情调,宛若是江南小镇一样。寨子里很多藏民都办了农家乐,可食可宿,鲜美的野生菌子让你流连忘返。满山茂密的森林植被,让你看不到一块裸露的土地。时时在山间萦绕的白云,告诉你这里雨水丰沛,前来送行的本地同志讲,马尔康的十月红叶会让你更迷恋。

这就是马尔康,就是卓克基。等2018年高速公路相连时,我们再见吧!

真正的旅行无关目的地,你所遇见的美好,其实都是你心中倒影。心中晴朗,必定阳光灿烂,心中虔诚,必定宁静悠远。我们的身体无法去做一次长征,就让我们的心灵去追寻红军的足迹开始新的长征吧。

(作者:宝鸡市人民检察院 许毅楠 编辑:刘剑平)