【追光故事汇】唐松:热爱执着 坚定前行

发布时间:

2025-01-26

点点微光,造炬成阳。汉中检察的大家庭里,有这样一群人,他们从梦想的“追光者”到前行的“点灯人”,是公诉席上的最佳辩手,是业务竞赛中的全能选手,更是我们身边的榜样力量。这一路,纵有疾风起,却从不言弃。他们的故事,是关于信仰与坚守的奋斗诗篇,是汗水与智慧浇灌出的向阳花朵。让我们聆听他们的故事,汲取榜样力量,点燃心中之火,照亮前行之路。

今天,让我们走近全省检察机关生态环境检察业务竞赛标兵——汉台区人民检察院唐松,聆听他的故事。

砥砺前行,不负时光。自2021年7月从中国政法大学毕业后考入汉台区检察院,他历练成长,稳步前行。他心怀热爱,于细微处发力;他坚定自信,不断破解难题。从检三年多来,他深耕民事行政公益诉讼检察沃土,用实干笃行践行“高质效办好每一个案件”的价值追求,用热爱与执着书写出一份份优异的青春答卷。

勤学苦练 在“琐碎”工作中磨炼本领

走出校门开始司法办案,面对法律依据庞杂、案件类型众多、业务繁杂琐碎的民事行政公益诉讼检察工作,唐松发现想要很快迈过“检察新手”这一关并不轻松。为了能尽快融入工作,他主动承担起行政检察的内勤工作,他将每天的工作进行梳理,区分轻重缓急,分类归纳录报,有效提高工作效率。他积极参与现场勘验、笔录制作、证据材料整理、文书撰写、卷宗装订、综合文字写作、调研信息宣传等多项工作,扎实做好手边的每一件小事,不断夯实个人的专业素养和办案水平。在工作之余,他始终保持勤奋好学的态度,总是注重提升自己,通过工作网研究其他省市院典型案例、经验总结和调研文章丰富自身的知识储备、练就扎实的基本功底,逐渐熟练本职工作。虽然工作很忙碌,但他乐在其中,他说,“身边的同事和检察官们都很优秀,跟他们在一起工作学习很幸运,也学到了很多”。

扎实办案 做民事行政检察的履职能手

“民事行政检察关系着当事人的切身利益、关系着群众直观司法感受,高质效办好手中的每一个案件,就是最大的民生。”唐松将这句话作为自己的座右铭,时刻提醒自己要履行检察职责守护好民生。

在办理某追索劳动报酬纠纷支持起诉案中,他协助办案检察官深入研究案件事实、多方调查取证、充分释法说理,依法启动民事支持起诉程序,成功帮助50余人讨回欠薪数十万元,切实守护劳动者合法权益。从事民事检察工作以来,他参与打造的“汉之枫”民事支持起诉文化品牌获评全省检察机关优秀文化品牌,协助办理的某公司财产保全程序民事检察监督案成功入选全省检察机关典型案例。

“司法行政强制隔离戒毒检察监督工作事关大局稳定、社会和谐、意义重大、责任重大。”2022年8月,按照工作部署,确定由汉台区检察院对某强制隔离戒毒所依法开展戒毒执法活动检察监督工作。面对工作开展初期无经验可供借鉴、无案例可供参考的状况,他协同驻所检察官开展审阅管理台账、旁听戒情分析、询问戒情民意、查看场所安全等一系列工作措施,不断摸索总结工作经验。针对涉刑强戒人员刑罚执行完毕后剩余强制隔离戒毒期限未执行的问题,依法向有关部门制发检察建议堵塞监管漏洞,有效维护社会稳定和执法司法权威,工作取得显著成效。

心怀热爱 做公益诉讼检察的行家里手

公益损害林林总总,如何找准办案切口?如何更好地为大局服务?如何办理出精品案件……这是唐松作为公益诉讼检察人考虑的问题。几年时间,他跟随办案检察官跑遍了辖区乡镇街道、田间巷陌……

2022年12月,唐松在网络上看到一条关于秦岭区域出现外来物种齿裂大戟的视频,他意识到可能涉及生态环境公益诉讼案件线索,随即向检察官汇报,经研判后,他及时联系并邀请视频发布者陕西理工大学植物学教授一同前往现场勘验,了解齿裂大戟特征、危害和扩散情况,并协同检察官走访行政主管部门、询问相关人员、查阅文献资料,查清了外来物种齿裂大戟危害秦岭生物多样性和生态安全的事实。

受理案件后,鉴于齿裂大戟尚未列入《中国外来入侵物种名单》,为依法审慎开展工作,他建议委托陕西理工大学对齿裂大戟对秦岭生物多样性、生态安全的危害出具专业论证意见。在此基础上,他协助组织召开公开听证会、撰写检察建议书,督促有关部门及时依法履职,消除生态安全威胁。

该案的成功办理推动了市委、市政府印发《汉中市进一步加强生物多样性保护的实施意见》,该案入选陕西省检察机关秦岭生态环境保护检察监督典型案例,检察建议书被陕西省人民检察院评为优秀生态环境检察法律文书。

一个个案件的成功办理,让唐松感受到了公益诉讼在守护公共利益方面的独特价值和检察担当。“做好检察公益诉讼工作需要检察人从公心出发,以热心保持履职激情,以恒心坚持,用心用情办好群众身边的小事,让群众生活安心。”他这样说着也这样做着。

挑战突破 在历练中沉淀自我

“最高检锻炼的经历是一个很好的机会让我跳出固有思维局限重新审视自身,促使自己从更广的视角纵向思考如何结合自身工作抓重点、促实效。”2023年3月,唐松被选派至最高检公益诉讼检察厅参与专案办理工作。谈及在最高检的工作体验,唐松感受收获满满。

除了眼界的开阔,在最高检学习锻炼的经历给他带来更多的是理念的转变。他说,在最高检和同事们修改完善指导性案例、筛选修改典型案例、进行案件讨论、开展专项调研、起草相关报告的过程中,他对“高质效办好每一个案件”有了更深刻的认识。“精准性、规范性、可诉性统一于高质效办好每一个检察公益诉讼案件中,精准性是前提,规范性是保障,可诉性则可以进一步促进精准性和规范性,只有确保监督精准规范,才能高质效办好每一个案件,赢得社会各界和人民群众的认同”。

“在最高检学习锻炼的我们,就像来自不同江河的水滴汇聚到汪洋大海,感受过大海的磅礴后,又带着力量回到来处,用更清澈的涌流给所在之处作出贡献。”回顾自己学习锻炼的经历唐松这样总结道。

厚积薄发 做检察事业的追光者

三年时间,唐松从一个初出茅庐的检察新人逐渐成长为一个民事行政公益诉讼检察工作的部门骨干。

在协助办理冯某某等人非法捕捞系列案中,犯罪嫌疑人犯罪情节轻微且认罪认罚,检察机关根据规定作出不起诉决定,但如何做好生态环境轻罪不起诉案件后半篇文章,这是唐松考虑得更深层的问题。在承办检察官的指导下,他探索总结出生态环境检察案件六个“不起诉+”工作模式,即“不起诉+公开听证+宣告送达+行刑衔接+检察建议+生态修复+公益服务”,构筑起具有该院特色的涉环境资源类不起诉案件办案模式。

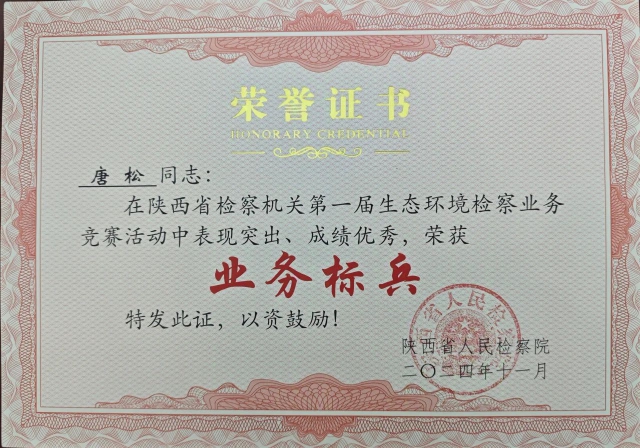

知之愈明,则行之愈笃。2024年11月,唐松参加了陕西省检察机关举办的首届生态环境检察业务竞赛。“既然要参加,就要尽全力做到最好,力争在省级大赛的舞台一展汉中检察机关青年干警的良好形象和业务素养。”在领导和同事们的支持下,唐松全身心投入备战。他将法学理论、司法解释、指导性案例等从头至尾悉心梳理,大到政策法律精神,小到任何一个相关的规章制度,一条一条地过、一点一点地钻、一遍一遍地学,逐步消除盲点,以最佳状态进入赛道。

经过生态环境检察策论、案例分析与文书制作、案件汇报与业务答辩、模拟法庭辩论等多个环节紧张而激烈的角逐,唐松凭着实践沉淀和过硬的理论素养,荣获全省检察机关第一届生态环境检察业务竞赛“业务标兵”荣誉称号。

“厚积薄发、善作善成”。在唐松看来,一名新时代的优秀检察人,不仅要有过硬的政治素养、专业的业务本领、与时俱进的法治思维、检察思维,更要有在办理每一个案件中的为民情怀,不断在实践中汲取营养、沉淀自身,他将始终牢记从检初心,紧扣“高质效办好每一个案件”的基本价值追求,深耕主责主业,不断输出所思所学,以饱满的热情和实干笃行为检察事业的发展贡献光与热。

扫一扫在手机打开当前页