【文化“寻保传”】以检察之力守护拓印者的时光褶皱

发布时间:

2025-07-18

《史记》曰:“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦”,秦蜀古道是历史上沟通南北的生命之路、石刻之路。在秦蜀古道中,汉中自北向南分布着褒斜、陈仓等七条栈道,被誉为栈道之乡。

褒斜道南口石门内外的摩崖石刻群,记载了千百年间褒斜道屡毁屡建的历史,其书法价值被书家奉为宝典圭臬。这批摩崖石刻,仅在石门隧道内壁就有40余方,连同散落在石门四周的厚崖,共有100多种。由于石门水库的修建,文旅部门选取了13方艺术价值最高的石刻移藏于汉中市博物馆,它们就是“汉魏十三品”。但还有大量历代摩崖石刻已淹没于水底,其它古道上的历史遗存也不断遭受着破坏,许多文化信息和文物失于记录和保护。

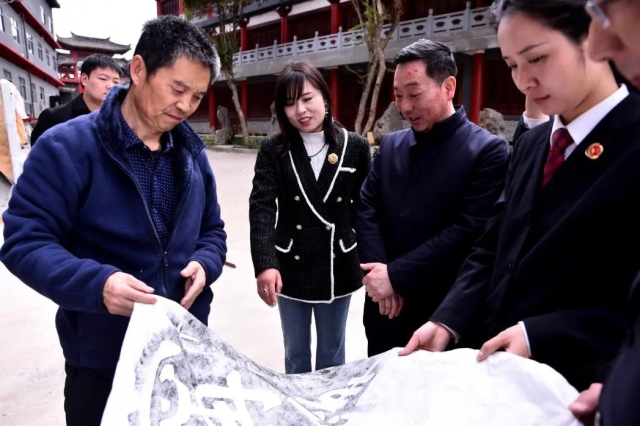

春日阳光斜照在汉中蜀道石刻艺术博物馆的红门上,青瓦灰墙的院落静卧在时光里。汉台区检察院干警走进摩崖石刻拓印工作室,在石板凹凸间触摸历史的褶皱。

汉台区文化馆副馆长刘艳介绍:“从清同治年间开始,张氏拓印技艺一百三十多年传承至今已有五代,家族始终守护着褒斜古道的摩崖石刻,2010年已被列入陕西省第二批非物质文化遗产名录。”博物馆内陈设着历代张氏先人留下的拓片,从清同治年间的残卷到近年新拓的“衮雪”碑文,层层叠叠的墨色在光影中仿佛凝固的时光,是汉中非遗保护地图上一颗沉静的星辰。

张氏拓印第五代传承人张小光向寻访人员演示拓印工序,动作行云流水。他先以软毛刷扫去石面浮尘,再用薄宣纸覆于刻痕之上,最后以鬃毛刷轻敲纸背,让宣纸精准嵌入石刻的沟壑,后通过特殊的上墨工具——扑子,通过少量多次的手法轻点宣纸,一副完整的拓印作品呈现眼前。

“摩崖石刻拓印不同于平板石刻,坚硬而临空临水与大自然山体相连,凹凸不平,非搭架操作不可,确实给拓印造成了难度。我们发扬传统技艺的同时也在深耕技艺,研究出‘一拓双页’的手艺,力求拓印作品保留历史石刻原貌。”张小光介绍说。

检察干警在与汉台区文化馆及张小光的座谈中得知,张氏拓印技艺的传承正面临双重挑战:一是自然侵蚀——淹没于石门水库中的摩崖因常年处于水中日侵月蚀而面目模糊;二是技艺断层——年轻一代鲜少愿意学习这门耗时费力的手艺。

检察机关不仅是文化遗产保护中的监督者,更应是守护者。如何让散没在栈道中的已渐模糊的石刻,在岁月雕琢中隽永流传?怎样让非遗拓印技术传承有序,让汉魏书风的基因在孩子们笔尖延续?这是亟待解决的问题。检察机关将以“寻保传”活动为契机,多方联动形成守护合力。积极向党委、政府汇报争取资金,推动文旅部门支持、抢救非物质文化遗产,采取预防性保护措施,分级保护濒危石刻,同时建立石刻数字化档案,为字迹褪色前留存“数字生命”。

摩挲着拓片上的凹凸纹路,看到汉魏工匠凿刻的锤痕、清代先祖拓印的墨迹、当代传承人坚守的身影,层层叠叠地凝固在这方寸之间。检察公益诉讼的使命,正是要为这样的非遗文化筑起一道法治屏障——用法治守护技艺的纯粹,托起传承的希望,让张氏拓印不仅是家族的记忆,更成为全民族的文化基因。

真正的文化遗产保护,恰如张氏拓印的“裱褙”工序,既要保留原纸的肌理,又要用浆糊细细粘合,让历史与当下在法治的框架下共生共荣。非物质文化遗产比青铜器上的锈迹更难保存,比石碑上的刻痕更易消逝。它们活在人的气息里,也会随着最后一口气消散。“老张在网络平台也发布了许多介绍拓印技艺的视频,但一直点击量很少无人问津。那些传承了百年的摩崖拓印技艺,正在他们指尖滑走的短视频里一点点风化。今天我录下的老张颤抖的双手,不知能否穿过时代的断层——但愿这段录像,不会变成未来的考古资料。" 同行的检察干警如是说。

下一步,检察机关将充分发挥“检察+文旅”协作机制,用法治护航技艺的延续,让文化血脉在新时代继续流淌,用检察之力守护技艺传承,让每一道石刻拓痕都能在时光中舒展。

扫一扫在手机打开当前页